目次

SES(System Engineering Service)とは

SES(System Engineering Service)とは、エンジニアの働き方の一つで、エンジニアがクライアント企業のオフィス(現場)に常駐して技術を提供することです。

当記事では、SESの具体的な業務内容、契約、仕組みについてわかりやすく解説していきます。

当記事の信頼性…当メディアは、株式会社ウィザードが運営しています。

受託・SES案件の開発実績は2,000件以上。数多くのSESエンジニア、SES会社、SES転職事例を見てきました。

執筆者保有資格…応用情報技術者/情報セキュリティスペシャリスト

SESの契約形態

IT業界の契約形態は、大別すると以下の二つがあります。

1.請負契約

2.準委任契約

1の請負契約は、システムを完成させる責任は請け負った企業にあり、クライアントは納品されたシステムを検収して報酬を支払います。

一方でSESでは、主に2の準委任契約と呼ばれる契約形態になります。

契約内容にもよりますが、基本的に成果物の納品義務は発生せず、労働力や技術力を提供することの対価として報酬を受け取ります。両者ではクライアントが支払う報酬の対象が異なっています。

SESとSI(SIer)の違い

SESとSI(SIer)は、雰囲気は似ている言葉ですが全く意味が異なります。

SIはシステムインテグレーションの略で、ITシステムについて要件定義、設計、開発、構築、導入、運用、保守などを一貫して請け負うサービスのことです。

また、SIerはシステム開発や運用などを請け負う企業のことです。「System Integrator(システムインテグレーター)」の略で「SIer(エスアイヤー)」と呼びます。

SESが労働力を提供した対価として報酬を受け取るのに対して、SIerでは開発したシステム(成果物)に対して報酬が支払われます。

SESと派遣契約の違い

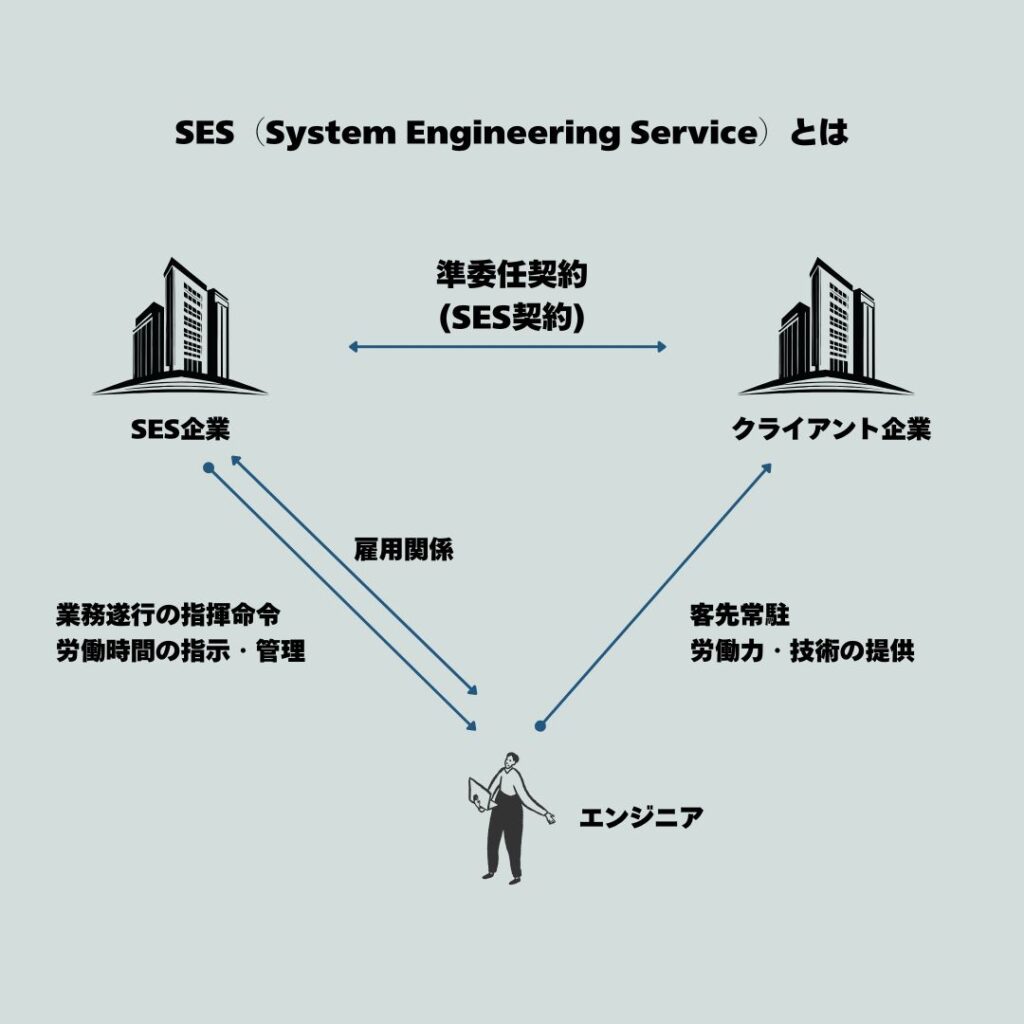

SESとよく似た仕組みとして「派遣」がありますが、両者の違いとしてはエンジニアに対する指揮命令系統の違いがあります。

派遣契約の場合は、エンジニアに対する指揮命令権はクライアント企業にありますが、一方で準委任契約のSESでは、指揮命令権はエンジニアが所属するSES企業にあります。

そのため、SESではクライアントが直接エンジニアに指揮命令することはできず、所属しているSES企業を通して間接的に指揮命令をする形となります。

SES企業とエンジニアの関係

SESエンジニアは、会社員としてSES企業に属する場合だけでなく、フリーランスとして直接クライアント企業と準委任契約契約を結ぶケースがあります。

会社員としてSES企業に属する場合、例えばプロジェクトの合間などで仕事が無くなる期間でも、通常通り給料が支払われます。また、社会保険などの福利厚生も受けることができます。

一方で、フリーランスの場合にはクライアントとの直接契約のため報酬UPが見込めますが、プロジェクト終了時には次のプロジェクトを探す必要があります。また、福利厚生については手薄になるケースも出てきます。

SESの業界構造

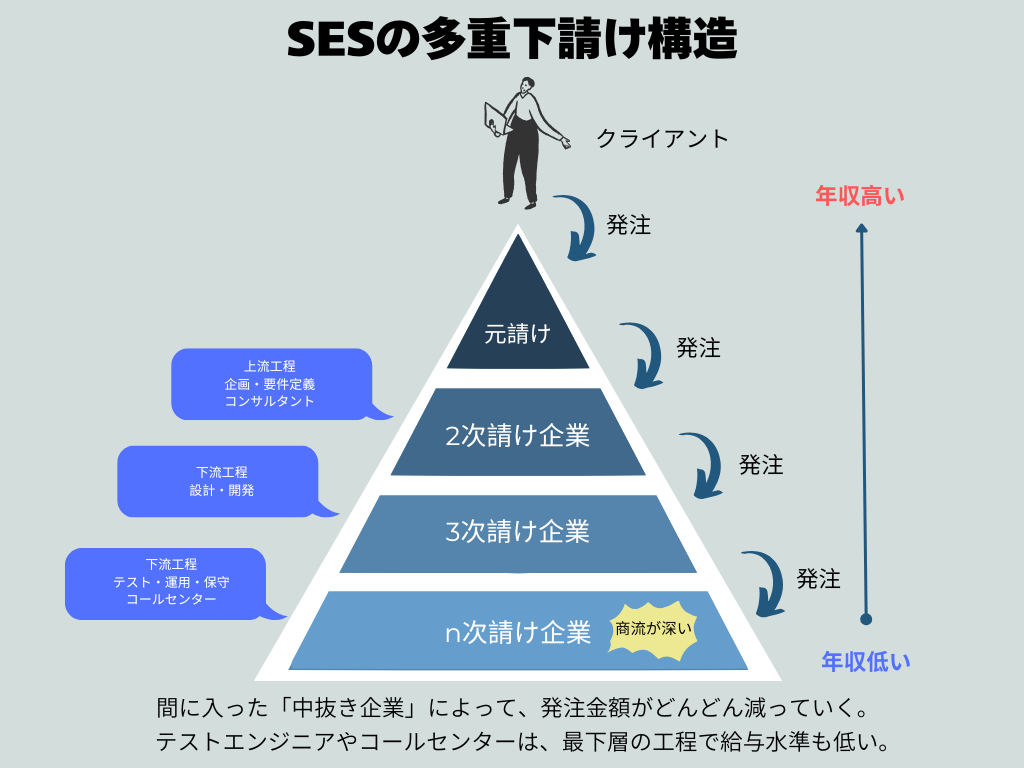

下請け構造

SESでは、中規模以上のシステム開発案件については、複数のSES企業が商流を形成する多重下請け構造が一般的です。

この構造では、クライアントから仕事を請けた元請け企業が2次請け企業に発注し、2次請け企業が3次請け企業に発注…という形で委託していきます。

商流ごとに請け負う工程が異なり、企画・要件定義・コンサルティングといった上流工程の作業は主に商流上位の企業が担います。

次に2次請けや3次請けの企業がプロジェクトの進捗管理や、設計・開発といったプログラミングフェーズ、そして商流が下位の企業がいわゆる下流工程(テスト・運用・保守・コールセンター) などを担います。

多くのSES企業にとって、クライアントは二次請け以降の企業になるケースが多くなります。プログラミング等のプログラマー・エンジニアが行う作業を担当するのが二次請け以降の企業となるためです。

多重下請け構造のメリット・デメリット

商流の下層で受注する零細・中小企業にとっては、元請け企業から直接発注される場合に信用が足りないケースなどがありますが、間に挟まった企業によって担保されているため、受注できるようになるなどのメリットがあります。

一方で、間に挟まった企業と利益を分け合う形になるため、収益性が低くなりがちというデメリットを抱えています。

SES企業のエンジニアの仕事内容

SES企業のエンジニアは、クライアントから発注されたシステムを納品するわけではなく、システム開発の支援や、運用・保守を担当することが主な業務内容です。

SESエンジニアと一口に言っても、その仕事内容は様々です。

簡単に分類するだけでもシステムエンジニア、プログラマー、テスター、ネットワークエンジニア、インフラエンジニアといった職種が挙げられます。

SESで働くメリット

未経験でも就職しやすい

SESでは未経験者でも採用の機会を設けている企業が多く存在します。テスターなど技術力を必要としないSES案件を持っている場合があるためです。

また、慢性的な人材不足*の影響もあります。

※経済産業省の発表では、2030年には最大79万人のIT人材が不足すると試算結果が出ています。

そのため、高い技術力が要求される他のITエンジニア職、例えば自社開発企業やSIerに就職するよりも、難易度が低いと言えるでしょう。

外部の人脈が作れる

SESでは一定期間で現場が変わるため、一緒に働くエンジニアから発注企業の担当者まで、幅広い人脈を作るチャンスがあります。うまく関係を作ることができれば、今後のキャリアにもつながるはずです。客先常駐エンジニアの引き抜きなど、非常によくある話です。

特にシステム開発が可能でスキルの向上が見込める現場では優秀なエンジニアが集まる傾向にありますのでチャンスと言えます。

様々なプロジェクトに関われる

SESでは複数の現場に携われるため、様々なスキルや開発環境を学ぶ機会があります。現場によって技術志向やスキルセットは大きく異なりますので、広くIT業界の見識を得ることが可能です。

ただし、SESでは期間が短いこともあるので、どの技術にも長けることなく、ある種の「器用貧乏」になってしまう点は注意が必要です。

SESで働くデメリット

キャリアパスが築きにくい

様々な案件に関われるSESエンジニアですが「案件が選べず、営業が持ってきた案件に参画するだけ。」そのようなSESエンジニアも少なくないでしょう。

すると、自分がやりたいこと、スキルアップしたいことに沿わない案件も出てきます。結果として思っていたようなキャリアパスが得られない場合が生じます。

プロジェクトの全体像が把握しにくい

SESエンジニアは、プロジェクトの全体像が把握しにくく、自分の仕事が人の役に立っているのか実感しにくい面があります。

例えば「ある工場の、ある機械の、操作オペレーションを操作するプログラムの、複数ある機能のうちの一つ」など、限られたシステムの開発などを担当します。自分が開発したプログラムの前後の機能については深く知る機会がないケースも多くあります。

対策としては、他メンバーとの情報共有などを実施して、極力プロジェクトの全体像を把握するように努めることで、モチベーションの維持に役立つことがあります。

帰属意識が薄れる

SESで現場常駐していると、現場に行きっぱなしで、自社にはほとんど行かないケースが大半です。すると自社に対する帰属意識が芽生えず、「私はいったいどこ会社の誰なんだろう。」と感じることもしばしばです。

帰属意識が無いと、仕事へのモチベーションも上がらず、退屈な日々を過ごすことになるでしょう。

帰属意識を高める工夫としては、社内のイベントやミーティングなどを定期的に開催し、社員同士のコミュニケーションの場を設けるなどの方法があります。

SESエンジニアの年収

SESエンジニアの平均年収は400万~程度です。一方で、システムエンジニア(SE)の平均年収は550万円程度。SESエンジニアですと、「経験15年以上+役職」というポジションで初めて届く年収です。

出典:政府統計ポータルサイト「e-Stat」-賃金構造基本統計調査

確かに、未経験からSESエンジニアになった場合はスキルがないため、2次請けより下の企業でプロジェクトの下流工程を担当することが多いでしょう。結果として、単価も低いため思ったような年収を得られないケースもあります。

ただし「SES企業 = 年収が低い」と悲観する必要はありません。発注企業から近い商流の企業で上位フェーズの仕事をこなすことができれば、間に入った企業にマージンを抜かれることなく、高い単価感で仕事できるケースも見られます。また、特定の技術や専門分野において高い技術力を持つエンジニアであれば、市場価値に従った年収を得ることも可能です。

SESの将来性

IT業界は慢性的な人手不足*です。経済産業省の調査では2030年には約80万人のIT人材不足が発生する試算が出ています。中でも特にSES業界は参入障壁が低いため、起業や転職が起こりやすい業界です。そのため人材の動きが激しく、日々多くの求人が募集開始されています。

なお、IT企業全体の9割以上が何らかの形で客先常駐に関係しています。また、客先常駐している ITエンジニアの比率が7割を超えている企業は28.8%*となっています。

そのため今後、数年でSESが無くなるとは考えにくいというのが現状です。むしろ、ますます需要が増えていく業態と言えます。

出典:厚生労働省 働き方・休み方改善ハンドブック

出典:経済産業省『IT人材需給に関する調査』

ただし、将来性のあるSESとそうでないSESが存在しています。一次受け、リモート可、チーム体制など、良質なSES案件が受注できている企業であれば将来性があるといえます。

SESエンジニアのキャリアパス

SESエンジニアからのキャリアアップとして、自社開発企業、社内SEなどへの転職が挙げられます。SESは一定期間で現場が変わるため、一緒に働くエンジニアから発注企業の担当者まで、幅広い人脈を作るチャンスがあります。うまく関係を作ることができれば、今後のキャリア形成を有利に進めることができます。

ただしSESエンジニアから自社開発企業や社内SEへのステップアップについて、求人は限られており、狭き門といえます。当然ながら、企業としてはよりスキルの高い人材を求めるため、多くのライバルから選ばれる人材になる必要があります。

共有する

この記事を書いた人

WIZARDブログ編集部

1998年に創業してから開発 ・ 運用実績は2,000件以上です。「どこにでもある中小ソフトハウス」ですが、受託・SES案件に従事する中で、数多くのSES会社やエンジニア転職の実例を見てきました。 その中には、良い例も、悪い例もあります。隠すことなくお伝えすることで、あなたのエンジニア生活がより良いものになるようにサポートいたします。